L’incident est atypique. Il m’arrive souvent de reprendre les gens qui emploient le terme d’« enculé », avec des collègues ou des amis d’amis ; ce qui s’ensuit est généralement une conversation trop longue et souvent pénible pendant laquelle la personne avec qui je parle essaie de prouver qu’elle est dans son droit. Les arguments sont toujours plus ou moins les mêmes. Il existe une panoplie relativement standard.

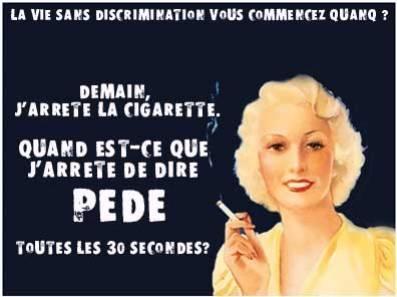

L’une des premières justifications est de signifier, d’une façon ou d’une autre, que si le terme est fort c’est que la faute est grave : "C’est vraiment un connard". "Non, mais un mec pareil...". "Je te jure, c’est vraiment un fils de pute". Bon, je ne me lance pas d’emblée à expliquer que connard, c’est sexiste, ou que fils de pute, c’est sexiste et putophobe. Dans ce genre de situation, il faut procéder par étape, ne traiter qu’un problème à la fois, avoir un minimum de méthode (ou d’expérience). Je me borne donc à la question de l’ "enculé" et tente d’expliquer en un minimum de mots que précisément ce qui est homophobe c’est le choix de ce terme comme insulte, dans le but très clair de disqualifier un individu. Dire "enculé", c’est comme dire pédé. Or, dans mon expérience, traiter quelqu’un de pédé, sauf lorsque l’on en est un, ou qu’on est une lesbienne, et que l’on s’adresse à un copain lui-même pédé, c’est une insulte.

Ici possible digression de la part de mon interlocuteur : on me fait remarquer que des femmes aussi se font enculer, donc utiliser le terme ne renvoie pas nécessairement aux pédés, et donc n’est pas nécessairement homophobe. En effet, des femmes aussi sont adeptes du sexe anal. Je précise, cependant, ce qui pose problème n’est pas de faire référence à la pratique sexuelle, mais d’en faire une insulte. Si l’on m’entraîne sur ce terrain on peux ouvrir la réflexion. Utiliser "enculé" comme insulte revient à déprécier ceux qui pratiquent le sexe anal. Dans les représentations hétéronormées courantes, celui ou celle qui se fait pénétrer est inférieur à celui qui pénètre. L’ « actif » domine le « passif ». Au propre et au figuré. Il domine les femmes et les pédés. Enculé et fils de pute, celui qui se fait pénétrer analement et le fils de celle qui se fait pénétrer en général, les deux font partie du top 5 des insultes les plus fréquentes en France de nos jours.

Un enculé, donc, c’est un pédé. Une tapette, une pédale, quelqu’un qui suce et qui se fait mettre (du moins pour le sens commun, c’est la représentation classique qu’on s’en fait). Or tout cela porte la marque de la passivité, de l’infériorité. Raison pour laquelle on utilise ces termes comme insulte de choc. Ils doivent en effet servir à rabaisser ou à humilier une personne avec laquelle on se trouve en conflit. A ce stade on m’assure "mais, je n’ai rien contre le pédés", "je ne suis pas homophobe", "je ne le dis pas dans ce sens". Il n’y a pas de bon sens en la matière. Si vous n’êtes pas homophobe, n’utilisez pas les mots qui servent à désigner les homosexuels comme insulte, parce que cela convoque nécessairement cet imaginaire homophobe (et sexiste). Utiliser les références de l’homophobie, c’est (re)produire de l’homophobie. Et activer cet imaginaire, c’est l’entretenir.

Quelle est la différence entre traiter quelqu’un de sale enculé et traiter quelqu’un de sale bougnoule ? Celui qu’on traite d’enculé est le plus souvent présumé ne pas l’être, alors qu’il y a des chances pour que celui qui se fasse traiter de bougnoule soit arabe, ou en tout cas qu’il s’agisse d’une personne racisée (à vue de nez pas bien blanche). Quoiqu’il en soit, dans les deux cas, un terme qui fait office d’insulte sert à stigmatiser et dénigrer une catégorie d’individus que l’on cherche à démarquer de la norme, mettre à la marge de la société. Vous ne diriez pas "sale bougnoule", "sale arabe", ce serait raciste. Ne dites pas non plus "sale enculé", c’est homophobe et ça n’est pas mieux.

Beaucoup m’objectent qu’il ne s’agit que d’une expression, une façon de parler. "C’est comme dire putain dans le sud de la France, ça n’insulte pas les prostituées". Croyez-vous ? Les mêmes pensent généralement que si une bonne partie des insultes françaises sont construites sur la base du mot "con" qui désigne le sexe de la femme (con, connasse, connard), ce n’est qu’un hasard. Devenu une habitude qui ne prête pas à conséquence. Que le sexe de la femme soit le lieu de l’insulte, que les termes les plus prisés pour rabaisser quelqu’un l’assimilent à une femme, une femme qui se fait baiser, comme une chienne, qui aime ça, un homme qui se fait baiser "comme une femme", etc., tout ceci n’est pourtant pas le jeu du hasard.

Les modalités de l’insulte traduisent les hiérarchies sociales voulues et construites par une norme. Enculé, pute, salope, connasse, chienne, fiotte, tarlouze, il s’agit de rappeler la position dominante du mâle viril au sommet de la pyramide, et celle des autres au-dessous. Chacun peut contribuer à produire et renforcer cette conception de la société : des hommes hétérosexuels, naturellement, mais des femmes également, des homosexuels pourquoi pas, n’importe qui faisant entre autre le choix de l’emploi de ces insultes.

Les mots sont importants. Ils ne font pas tout mais ils traduisent une vision de la société que nous communiquons à d’autres, ce qui contribue à faire de cette société ce qu’elle est.

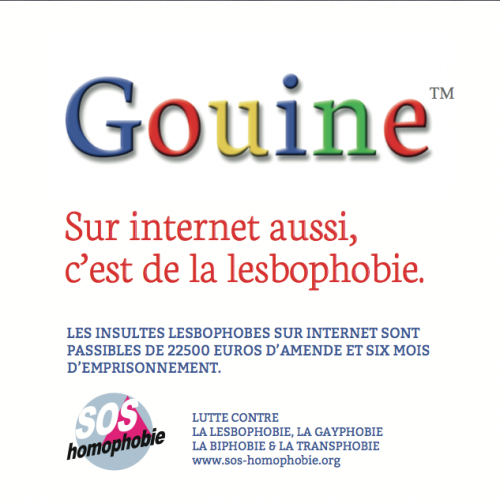

Quand bien même on reconnaît l’absence de neutralité de la terminologie, reste l’habitude me disent certains. Un coup d’œil jeté à l’histoire nous rappelle pourtant que les habitudes peuvent se perdre très vite. Des expressions largement répandues dans une société pendant une période peuvent se raréfier, puis disparaitre quasiment. Je pense à différentes expressions qui semblent moins présentes. "Un travail d’arabe" pour désigner un travail mal fait. "Faire en juif". Toutes sortes de termes pour désigner les juifs, les noirs et les arabes, actuellement un peu passés de mode en France : youpins, crouille, ratons, melons, négros (ce qui n’empêche certes pas que fleurissent des versions euphémisées mais pas plus acceptables de ces insultes, comme les emplois abusifs de "sionistes", "communautaristes" ou "islamistes" pour stigmatiser tour à tour les juifs, les homosexuels ou les arabes). En matière de stigmatisation et de discrimination ce que la société fait, elle peut le défaire. De plus, ce qui fait la pression sociale qui condamne l’emploi de telle ou telle formule, c’est aussi ce que nous décidons chacun de faire ou de dire dans l’espace public.

Les plus agressifs ou les plus de mauvaise foi s’érigent contre cette police du langage, "le politiquement correcte imposé partout". Ce qui m’amène généralement à l’un de mes arguments ultimes. Pour les plus têtus, les plus belliqueux ou ceux qui refusent de m’entendre parce que pour cela signifierait accepter d’avoir tort, perdre la joute. Mon dernier argument donc, c’est de dire que ces mots me heurtent. Je les trouve violents. Je les trouve homophobes et étant moi-même homosexuelle je me sens insultée. Pas de plein fouet, mais tout de même assez directement.

[...]

En désespoir de cause j’essaie donc de faire comprendre que je ressens ce que la personne vient de faire comme une agression envers moi-même. Je me souviens avoir dû en arriver là avec l’ami d’une amie lors d’un dîner. Le jeune type en question semblait vivre cette conversation comme une sorte de jeu qu’il lui fallait absolument gagner. Il cherchait à réfuter tous mes arguments. Nous nous resservions en vin, la discussion durait. Deux de ses copains lui adressaient de temps à autre une réflexion visant à lui indiquer qu’il avait sans doute tort de s’obstiner, en vain. Ils assistaient donc à l’échange en silence, me laissant la charge de prouver l’évidence.

Relativement agacée, j’ai fini par faire valoir que dans la mesure où je lui avais exprimé très clairement que ce terme, qu’il avait employé à deux reprises pendant la soirée, me posait problème, plus encore, qu’il me heurtait en tant qu’homosexuelle, peut-être pouvait-il simplement prendre en considération ce que je lui disais ressentir et renoncer à ce vocabulaire pour éviter de me blesser. Nous avions eu jusque-là une relation plutôt sympathique, c’était la deuxième soirée que nous passions avec le même groupe d’amis, rien ne justifiait qu’il s’obstine à m’agresser. Si en tant qu’homosexuelle je lui disais trouver ses insultes homophobes peut-être pouvait-il éviter de les employer en ma présence. Conseil : si l’on vous reprend parce que vous avez dit, par habitude ou par erreur, « enculé », et si l’on vous fait remarquer que c’est homophobe, adoptez l’attitude la plus juste et la plus classe, excusez-vous.

Naturellement, si ce type ou un autre avait décrété qu’il tenait à utiliser le terme en dépit de mes arguments et de ma présence, j’aurais pu choisir de partir. C’est là l’option ayant le moindre coût, en temps, en énergie, ou même émotionnellement. Lorsqu’on fatigue de devoir, à répétition, soulever la même objection, répondre aux mêmes arguments, expliquer le plus pédagogiquement possible, se sentir insulté et ne pas s’énerver, on peut décider d’éviter la présence des personnes qui font le choix d’utiliser ce type de terme. On peut aussi prendre le parti d’entendre les gens brandir « enculé » et de ne rien dire. S’économiser la peine. Je doute cependant que l’on puisse, en prétendant l’ignorer, se soustraire à l’homophobie rampante qui se perpétue ainsi sous nos yeux.

Texte écrit par Gaëlle Krikorian, initialement publié sur le blog de Médiapart le 12/05/2014 et ensuite repris sur le site Les mots sont importants le 11/06/2014.

Partout

Partout

complements article

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info